位于我国安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目建设近日取得关键突破配资网上开户,引发广泛关注。“杜瓦底座”研制成功并精准落位安装,标志着该项目主体工程建设步入新阶段,也意味着我们离“人造太阳”的梦想又近了一步。

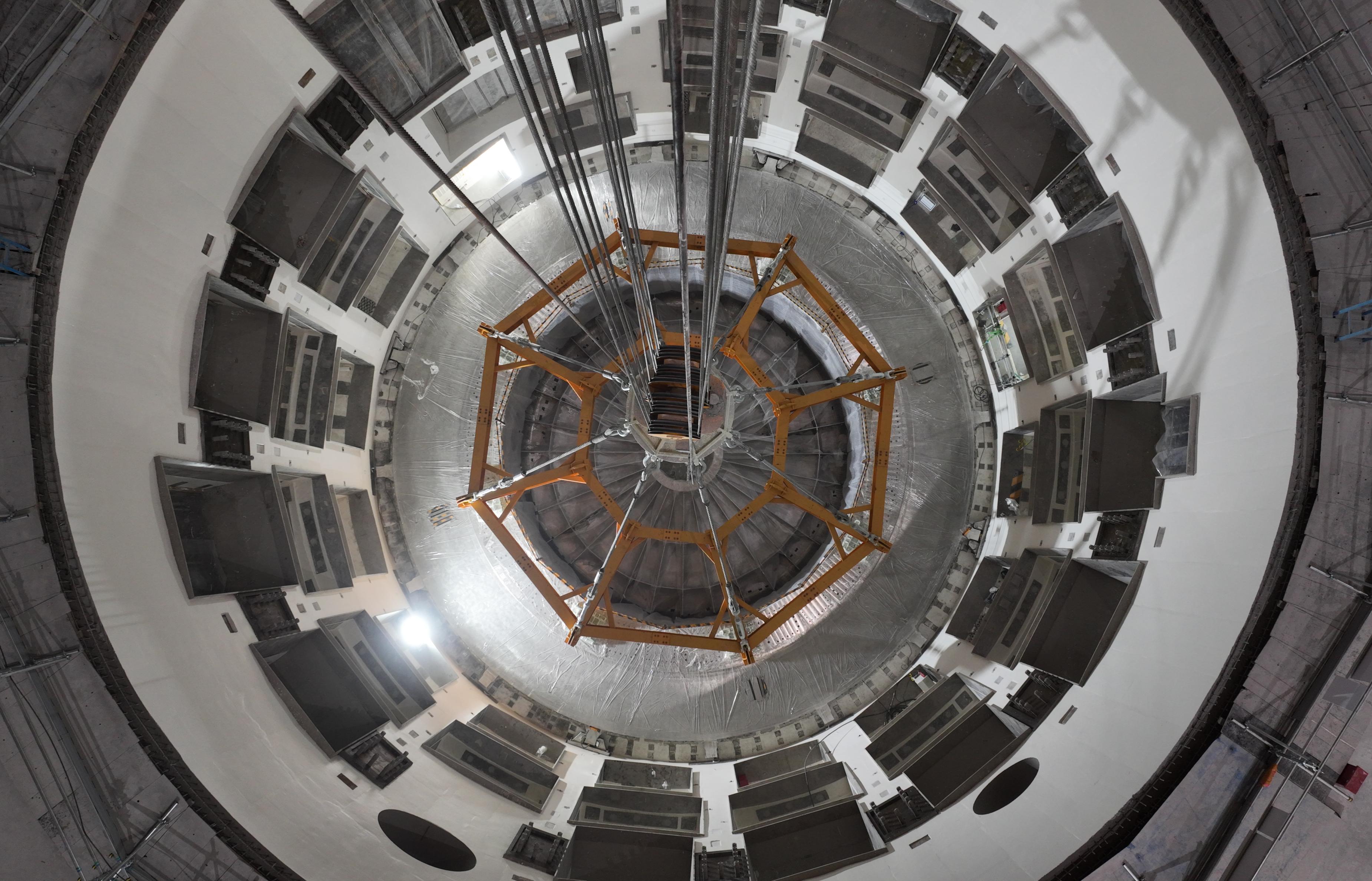

BEST项目近日成功落位安装的杜瓦底座(无人机照片)。新华社供图

BEST项目近日成功落位安装的杜瓦底座(无人机照片)。新华社供图

聚变是太阳发光发热的核反应原理,而“人造太阳”是模拟这一过程的聚变装置。科学家认为,聚变发电因具有清洁、无限的特点,是人类追求的终极能源。目前,国际上多个科研项目正在攻关相关技术。那么,我国的BEST项目有何领先之处?它对于实现“人造太阳”有何助益?发展聚变能将怎样重塑地球的能源未来?我们请科普作者曲炯来说一说。

聚变可释放惊人能量

此次新闻中提到的杜瓦底座结构直径约18米,高约5米,重400余吨,是紧凑型聚变能实验装置主机系统中最重的部件,也是国内聚变领域最大的真空部件。杜瓦底座相当于装置的“地基”,未来将承载整个主机6000余吨设备的重量和绝热功能。它落位安装完毕后,主机核心部件也将陆续进场安装。

那么,科学家关注的聚变究竟是什么?化学反应只涉及原子的外层电子,触碰不到原子核,而聚变反应改变的是原子核本身。

当谈到核反应时,人们的第一印象往往是排山倒海的能量。这个能量来自原子核内核子(包括质子与中子)的结合能,由四大基本相互作用(强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用、引力相互作用)中的强相互作用驱动,强度远超化学反应涉及的电磁相互作用。这个能量究竟有多强呢?在原子核尺度的1飞米(千万亿分之一米)距离上,两个质子相互吸引的核力(强相互作用在核子外的剩余力)比它们相互排斥的电磁力强约100倍。

另有一种核反应与聚变的方向相反,它是由较重的原子核分裂为若干颗较轻的原子核,物理上称之为裂变。如果裂变产物中有2个或以上的粒子能撞到其他原子核,引起更多新的裂变,那么核反应还会以指数形式急剧增长,触发“链式反应”。裂变的典型例子就是原子弹与核电站。

无论是聚变还是裂变,均能找到实例:宇宙中,包括太阳在内的所有恒星,每一颗都是硕大无朋的天然聚变反应堆;地球上,科学家在非洲加蓬的奥克洛铀矿区发现,那里曾在17亿年前自然沉积出一个天然裂变反应堆,以平均100千瓦的功率断断续续运行了几十万年。

实现人工聚变难在哪儿

人们对聚变的认识始于1920年英国科学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿对太阳发光发热原理的猜想。但时至今日,人工聚变的难度仍然非常高。

难在原子核都带正电荷。要想把两个原子核合并到一起,就得克服它们之间的电磁斥力。人们可能会问:前面不是说,相互吸引的核力远比相互排斥的电磁力强大吗?是的,然而核力有个致命弱点,就是它会随着距离增大而迅速衰减。在1飞米距离上,质子之间的核力比电磁力强约100倍,但到了1.7飞米,电磁力就开始占上风了。也就是说,两颗相向而行的原子核,还没飞到核力的“地盘”,就已经被电磁斥力推开了。

怎么办?一方面,要提高温度,让原子核运动得快起来。只有跑得足够快,它们才能突破电磁斥力的藩篱,冲进核力的作用范围,与其他原子核合体。另一方面,要选择比较容易发生聚变的原子核,用行话来说,就是找“反应截面较大”、对温度要求不是那么高的原子核。目前所知的最佳原料是氢的两种同位素:氘和氚,二者可在5000万到2亿摄氏度大量聚变。

当我们提高温度至上亿摄氏度,不但物质会完全气化,电子与原子核也会“分家”,进入等离子状态。此时,还需要把这团等离子体约束住,让它达到较高的密度,不然即使温度上去了,如果原子核互相见不到面,聚变也不会发生。同时,还要有足够长的能量约束时间,否则热量耗散太快,聚变仍然无法发生或持续。

谈到能量约束,目前已知有3种约束高温等离子体的方法:重力约束、惯性约束与磁约束。太阳用的就是重力约束,它巨大的重力把聚变燃料死死地封锁在自己身体里,中心密度可达黄金的7倍多。惯性约束是用多束强激光同时照射氘氚混合物的靶丸,瞬间产生高温,而原子因为惯性来不及跑掉,只好就地发生聚变。磁约束则是利用带电粒子横穿磁场时会发生偏转的原理(洛伦兹力),把等离子体约束在一个强磁场编就的“笼子”中。

在这3种方法中,重力约束无法在小小的地球上实现,惯性约束只能一发一发地打靶,难以连续产能,目前更有发展前景的是磁约束。磁约束设备主要包括托卡马克、仿星器、磁镜和箍缩装置等,其中托卡马克发展得最为成熟,此次引发关注的中国紧凑型聚变能实验装置就是一座托卡马克。

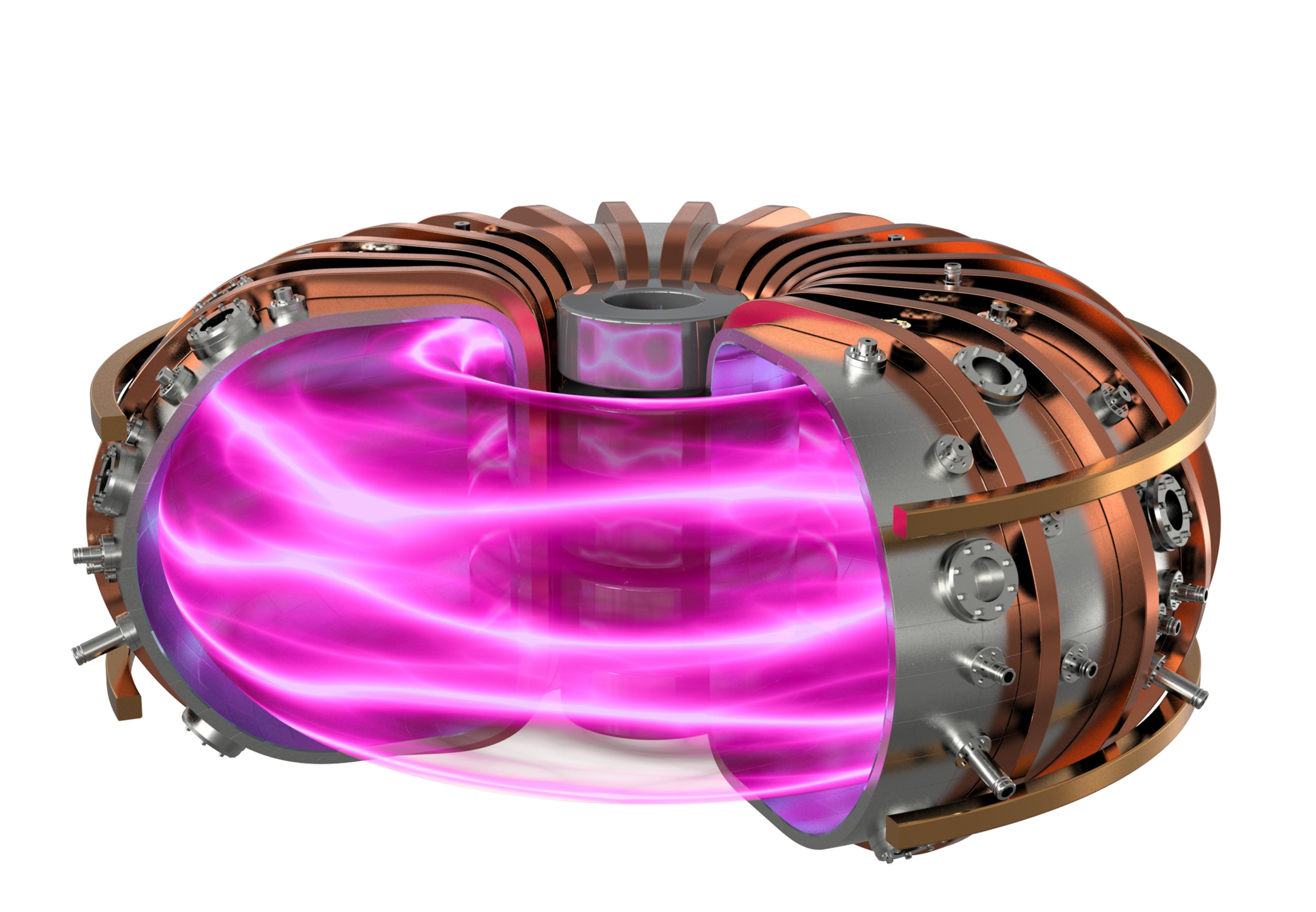

托卡马克聚变反应堆示意图。视觉中国供图

托卡马克聚变反应堆示意图。视觉中国供图

大型全超导为何成优选

托卡马克(TOKAMAK)被科学家当作人造太阳的实验装置之一,承载着人类迈向能源自由的梦想。世界上第一台托卡马克于20世纪50年代诞生于苏联。所以,“托卡马克”其实是一个俄文缩写的音译词,包含最关键的4个要素:环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka),中文也可译为“环形磁约束聚变装置”。

从这4个要素便可理解托卡马克的功能。环形是通过让有限的物质在有限的空间里源源不断地流动,达到约束的目的;真空是为了提供等离子体流动及聚变反应的环境,并避免高温物质直接接触室壁;磁是引导等离子体流动的手段;线圈是使用电流产生磁场的设备。综合起来看,托卡马克的核心目标是通过电流产生磁场,在环形真空室的腔体中心把一圈流动的高温等离子体约束起来。具象化理解就是:一座托卡马克的核心部分就像是平放在地上的一个游泳圈,高温等离子体沿着“游泳圈”的腔体中心流动。

我国建设的托卡马克——紧凑型聚变能实验装置极其庞大,仅杜瓦底座就重400余吨。之所以要做这么大,主要有以下几个原因:一是大设备可以建立更强大的磁场约束,也允许容纳更高的等离子体电流,从而提高聚变反应的原子核碰撞几率和总功率输出;二是可以更好地抑制不稳定性扰动,显著延长约束时间;三是可以降低高温等离子体的表面积-体积比,使能量尽可能留在等离子体内部,延长能量约束时间;四是更利于集成大功率的周边系统和维护设备,也更接近实用化的聚变能输出,为未来的工程化奠定基础。

这次安装的杜瓦底座在整个紧凑型聚变能实验装置中发挥的作用是,提供绝热功能,把上亿摄氏度的高温等离子体及室温操作区与运行在-269℃环境中的超导线圈隔离开来。

使用超导线圈是因为托卡马克需要建立强大的磁场。常规导体制成的线圈存在电阻,通过大电流时会剧烈发热,无法长时间持续运行,能够产生的磁场强度也相当有限,难以满足高温等离子体的约束需求。为了避免线圈烧掉,早期的托卡马克只敢运行几秒钟,还要使用脉冲电流。而超导材料在极低温下的电阻为零,长时间通过百万安培级的大电流也不会发热,并且能够产生极强的磁场,大大提高了约束性能。我国作为概念验证的HT-7超导托卡马克曾在2008年创下400秒的运行纪录,之后的“东方超环”(EAST,其中S是“超导”的英文缩写)更是在2025年1月达到1066秒。

聚变能将实现能源可持续

目前,全世界的科技大国都在费尽心力发展人工聚变,究其原因,有能源与环境两方面的考量。

世界上的能源供给现以化石燃料(天然气、石油、煤、木材)为主,因为化石燃料最容易获取。但是,使用化石燃料会将二氧化碳排放到大气中,造成温室效应,所以这个能源结构很不合理。因此,科学家积极开发利用清洁可再生能源,如水能、风能、太阳能等,还发现了效率更高的核能,其中裂变反应已被娴熟掌握。但由于可再生能源受气候影响较大,而裂变的原料矿藏十分有限且裂变废料半衰期太长,对环境有害,能源危机并未得到解决。

相比而言,聚变的产能效率极高,2千克氘加上3千克氚聚变产生的能量,抵得上300千克铀裂变或燃烧1.3万吨石油,而且聚变产物是无毒无放射性的氦,非常清洁。原料氘在海水中的储量极为丰富,氚则可以通过中子轰击锂获得。因此,基于氘氚聚变的核能是安全、高效、清洁的理想新能源。

我国从上世纪90年代起,历经基础研究、技术突破、工程化推进与商业化探索等阶段,逐步实现了从“跟跑”到“领跑”的历史跨越。2006年首次运行的“东方超环”作为我国自行设计研制的国际首个全超导托卡马克,为我国参与合作的国际热核聚变试验堆(ITER)及今后更多的聚变能开发计划,提供了坚实的技术先导与验证平台。根据计划,我国的紧凑型聚变能实验装置将于2027年底建成,届时,对于我国率先开展前沿聚变科学研究、验证未来聚变堆关键技术、持续引领国际聚变能发展具有重大战略意义。

作为聚变能研究的重要方向,目前氘氚聚变在世界范围内仍处于实验室阶段,科学家的目标是实现商业化应用,以期有一日能够支撑人类长期的能源需求与可持续发展。

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

中融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。